侍医に歯を全部抜かれたルイ14世

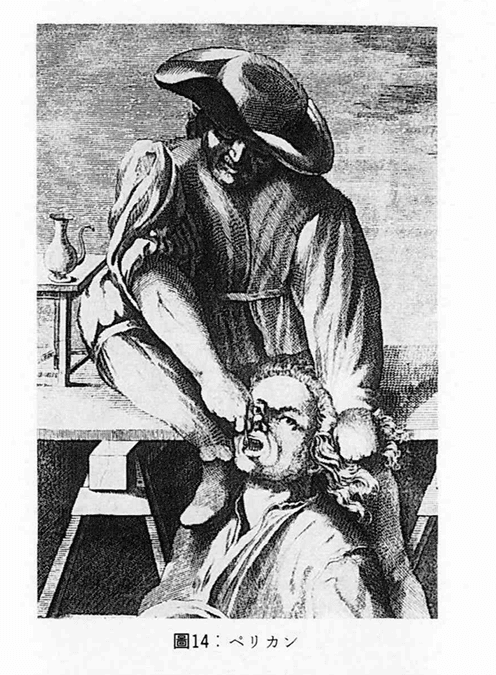

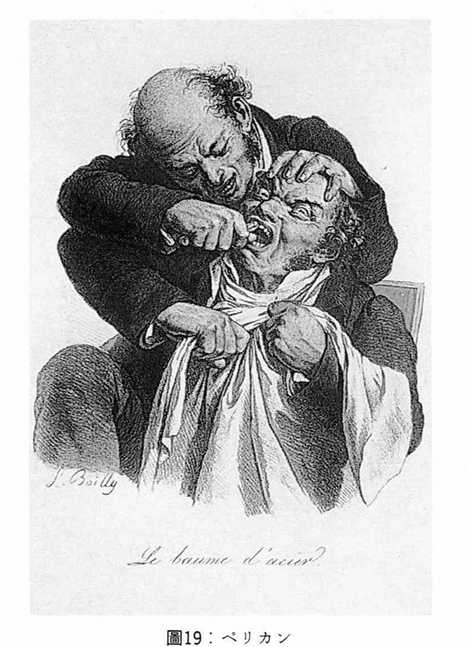

壮絶な無麻酔での抜歯

時は17世紀、ナントの勅令にて宗教戦争に区切りがつき、プロテスタントにも自由が得られそうな雰囲気の中、

「王の権威はローマ教皇の仲介なしに直接神から委ねられた」という王権神授説を唱え、

再度のプロテスタントの迫害や債務削減・増税・重商主義や対外政策を強権的に実行していったことなどにより、

「中世以後の国家元首として最長の在位期間を持つ人物」としてギネス記録にも認定されるほどのフランスブルボン朝最盛期を作り上げたのがルイ14世です。

そんな太陽王の侍医となったのがアントワーヌ・ダカンでした。

彼は、妙な学説を主張していました。

「人間の歯は、あらゆる病気の感染の巣であり、一本でも歯があるかぎり、何かの病気に感染する恐れがある」というのです。

ダカンはルイ一四世の歯を、一本残らず引っこ抜いてしまいました。

もちろん、良い歯も悪い歯も一緒くたです。

今のように麻酔やすぐれた器具もないわけですので、相当痛かったと思われます。

ルイ14世はこの痛みに耐えたわけですから大変我慢強い人だったのでしょう。

健全な歯は周りの骨と強固にくっついていますので、無理矢理抜歯した結果、口蓋の骨も無くなり上顎洞まで穴が開いたそうです。下あごは部分的に砕けてしまったようです

抜歯後は真っ赤に焼けた鉄棒で歯茎を焼灼し消毒したと言われています。

普段抜歯をしているのでわかりますが、力づくで無理やり抜くと陥る可能性のことが全て起きてしまったのかもしれません。怖いです・・・。

おかげでルイ14世は歯痛に悩まされることはなくなりましたが、いろいろ困った問題が出てきました。

悪臭をまき散らすルイ14世

結局何十年ものあいだ歯なしの生活を強いられることとなりました。

約8時間以上掛けてくたくたになるまで煮込んだホロホロ鳥やキジなどしか食べられなくなってしまいましたが、大食いの癖は直らず。

入れ歯などという便利なものはなかったので、食べ物は噛むことができず、飲み込むだけ。当然、消化不良に悩まされることとなります。

そこで、ルイ14世は、毎日のように下剤を飲まされ、

食べては下し、下しては食べの、悪循環をくりかえしました。

1日に15回以上も「おまる」に座ったという記録が残っています。

「おまる」に間にあわなくて、おもらしすることもしょっちゅうだったようです。

それと悪臭の原因がもうひとつあります。

鼻の横のあたりに上顎洞という空間があるのですが、上の歯を抜いた時に、抜いた穴と上顎洞が通じてしまいました。

食べたものが口の中から上顎洞に入り、口と鼻から絶えず悪臭がしていました。

家臣達はいつも香水をつけたハンカチで鼻を押さえながら国王と話をしたということです。

相手は王様ですから、ひとことでも臭いのことをいったらどんなことになるかわかりません。

ベルサイユ宮殿にいた貴婦人たちも、王のそばに近づくことを嫌がったようです。

特にキスされるときはその臭いで気絶するほどだったということです。

命がけの痔ろうの手術

ルイ14世は、その長い在位期間中に、慢性的疾患をいくつも患っていて、

日誌(歴代の侍医が書きつないだ『ルイ十四世の健康日誌』)の頁の大半はそのことについて書かれています。

くり返し洗浄(浣腸ではない)をする理由となっていた腸障害、頭の働きが鈍くなる毒気とめまい、そして痛風の発作です。ほかの病気は単に付随的なものにすぎなく、1686年の大半と、1687年の初めにかけて、一年以上宮廷内の噂の中心となったあの悪名高い王の痔瘻も、そんな付随的な病気です。

「会陰近く、縫線の脇、アヌスから指二本分の幅のところにある小さな腫瘍」について、王が最初に訴えはじめたのは、1月15日だった。当初は痛みも耐えられたが、炎症が急速に進行し、不快感は耐えがたいものとなった。

2月の初めに王は、セイヨウビラフジ、ライ麦、空豆、亜麻の実を砕いて粉にしたものを、酢水のなかで煮立ててつくったバップ剤を貼ることを受け入れた。しかし、その効果は、もっと伝統的な、鉛白やドクニンジンの膏薬や、ゴム、松ヤニ、オオバコ水を染み込ませたという、興味をそそられる「ゴルティエ布」ほどではなかった。

伝統的な薬物療法が失敗したので、いよいよ外科処置を施すことになる。「焼灼法のために焼いた大きな石を二つ、腫瘍にあてがった。すると痂皮が形成されたので、ランセット[出血、排膿、種痘用の小さな針]でこれを切開した。これによって、排膿された。排膿は数日つづき、そのあいだ、緑バルサム[バラの一種、薬用のバラ水を採る]、ザクロの皮、ミルラの葉などを煎じ薬を染み込ませた湿布薬などが施された。こうしたなかなか衝撃的な治療を施したものの、とにかくあらためてもう一度、外科的に排膿をさせなければならないということになった。

当初は侍医団のトップだったアントワーヌ・ダカンによって上のような保存的療法や瀉血が行われていましたが、よくならないため、主席外科医であったフェリックスに治療がまかされました。

外科の医学は、フランスでは王の治世に、ヨーロッパ中で一番進歩しましたが、この病気の処置には、まだ誰も馴れていない状態です。あの有名なリュシュリュー枢機卿も、手当が行届かず、同じ疾患で命を陥しています。王の安否が気遣われだすと、フランス人はみな心を痛め、無数の人々が、教会を埋め、目に涙を溜めて、王の平癒を祈ったとされています。(誇張かもですが・・・)

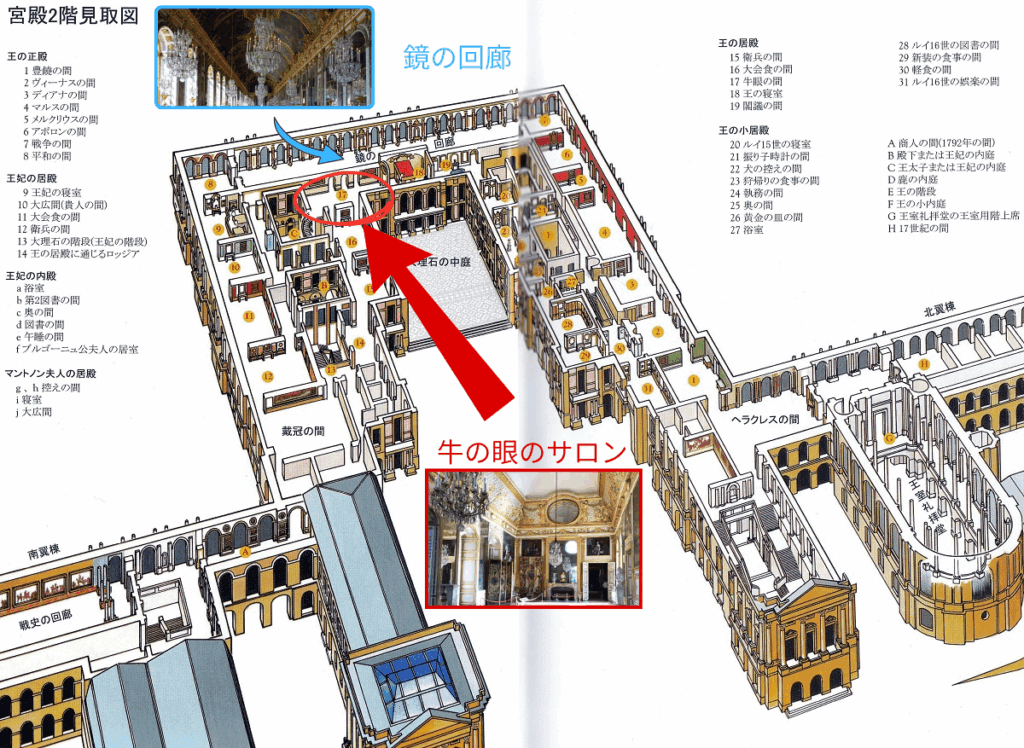

1686年11月18日早朝、ヴェルサイユ宮殿の2階にある「牛の目のサロン」に臨時の手術室を設け、ルイ14世は痔瘻の手術を受けました。フェリックス氏(外科医)が「先にメスをつけた特別あつらえのゾンデを、瘻に沿って腸にまで挿入したところで、ゾンデの先を腸内の右手の指で触ることができた。手を下へ引き抜き、今回はかなり容易に瘻を切開することができた」。次いで、傷口に挿入したハサミで腸と結合組織を切り開いた。こうしたことはすべて麻酔なし、生身のまま行われた。「王はあたうるかぎりの忍耐力でのり越えられた」。

そのときの癒合も速かった。もしかしたら『日誌』の記述では速すぎるかもしれない。「瘻の道筋にあるいぼ」にけりをつけるために、さらに三回の小さな手術が必要だった。しかし、1687年5月には、王はもう治ったと思うことができた。最初の腫瘍の兆候が現れてから14カ月が経っていました。

さて、「牛の目のサロン」は、本来は国王の寝室の隣に位置する控えの間で、国王の起床と就寝の儀式を行う際の待合室として使われていました。時間の都合上、一般のヴェルサイユ宮殿の見学コースからははずれているかもしれません。

場所的には、2階の「鏡の回廊」と大きな鏡一枚で隔てられた背中合わせの部屋です。

ルイ14世の痛みに耐える叫び声を想像しながら見学すると、より記憶に残りそうです。

その後のフランス革命がもたらしたもの

今のトランプと同じですが、関税強化による保護貿易と他国への輸出強化を行う重商主義政策により国家の収入(金・銀)を確保しましたが、

絶対王政の維持費、新大陸進出、4つの対外戦争により財政は火の車。

増税は後に人民による革命を引き起こす要因となりました。

「自由・平等・博愛」の精神はアメリカにも伝播し、やがて島国日本にも影響を与えることとなりました。

◦ヨーロッパ人はなんであんなに自己主張するのだろう?

イギリス名誉・清教徒革命、フランス革命、ロシア革命と経験してきた国々は本当に大変だっただろうと想像します。

隣国同士が陸続きであり、傲慢で無ければ自分がやられてしまうという価値観。そこから権利を主張する精神に繋がったと思います。それとともに各聖書からもわかるように、人間至上主義が影響しているのかもしれません。

◦日本人はなんでこんなに控え目なんだろう?

朝廷内の権力者の闘争、武家による政治、民間人による軍事クーデター(明治維新)は経験してきましたが、天皇はあくまでも象徴。国のトップが祭祀を司るという謙遜の精神が日本人の精神性だと私は思います。八百万の神々なのですから、傲慢になりようがありません。

国民大多数を巻き込んだ宗教戦争を経験しておらず、そもそも「統めらミコト」をギロチンにかけようと想像すらできない感覚の文化を持つ日本。

交通革命、ネットにより陸続きとされてしまいましたが、耳障りの良いスローガンに心躍らされること無く、地に足を付けて物事を考えれば、おのずと伝統的精神の大切さに気付くのではないでしょうか。